Il ghetto ebraico: un silenzioso labirinto nel cuore di Bologna

Dimenticatevi la frenesia e il traffico di via Rizzoli a Bologna e addentratevi con me nel suo ghetto ebraico.

Era il 1506 quando lo Stato Pontificio sottometteva Bologna ed era il 14 luglio 1555, in piena età controriformista, quando Papa Paolo IV con la bolla Cum nimis absurdum, tradotto “perché è oltremodo assurdo”, costringeva intere comunità ebraiche ad emigrare. In breve, la bolla consisteva in una legge che limitava i diritti degli ebrei e imponeva ai credenti di portare un distintivo giallo che li escludeva dal possesso di beni immobili e dall’esercizio di alcune professioni, tra cui quelle sanitarie. Ma soprattutto sanciva la costruzione di apposite aree entro le quali gli ebrei avrebbero dovuto obbligatoriamente vivere, i ghetti. In particolare, gli ebrei bolognesi vennero rinchiusi l’8 maggio del 1556 e ci rimasero fino al 1593, quando furono definitivamente cacciati.

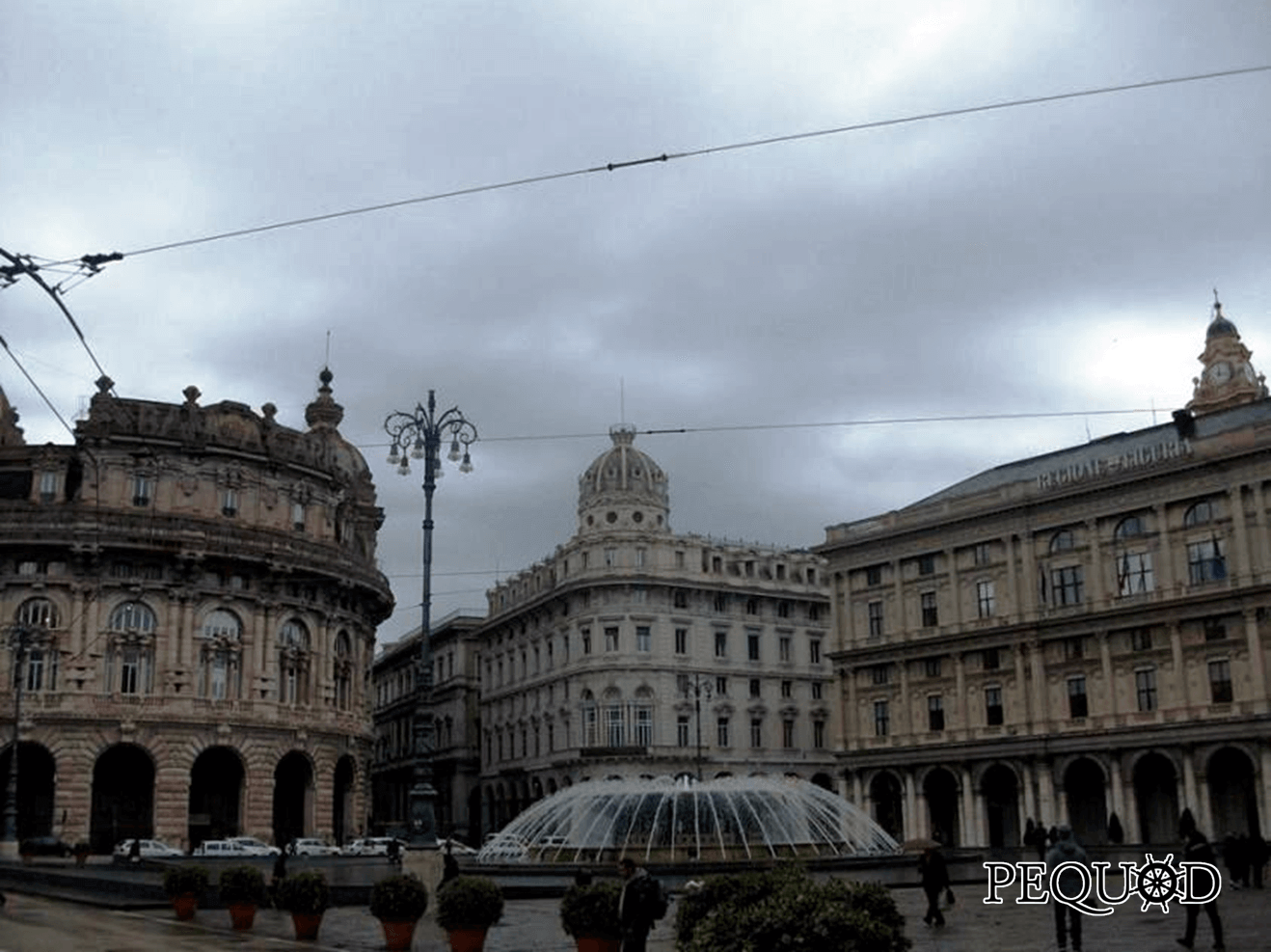

Oggi il ghetto, delimitato da via Zamboni, via Oberdan e via Marsala, conserva la struttura urbanistica originaria, ovvero un complicatissimo groviglio di vicoli stretti e portici in sequenza, avvolti da un’atmosfera così tranquilla da avere l’impressione di trovarsi in un’altra città. L’accesso all’area era regolata da due cancelli: il primo all’imbocco con via De’ Giudei, e il secondo nell’attuale via Oberdan (un tempo via Cavalliera). Percorrendo via del Carro si incontra via dell’Inferno, l’arteria principale, dove al civico 61 vi sorgeva la sinagoga del ghetto, di cui oggi ne rimane solo una targa in memoria.

Dunque, posate cartine e mappe e lasciatevi guidare dalla mano di Fatima. Vi condurrà tra le vie di questo emblematico labirinto, fino al Museo Ebraico in via Valdonica, dove avrete la possibilità di ripercorrere la storia della comunità ebraica bolognese e non solo.