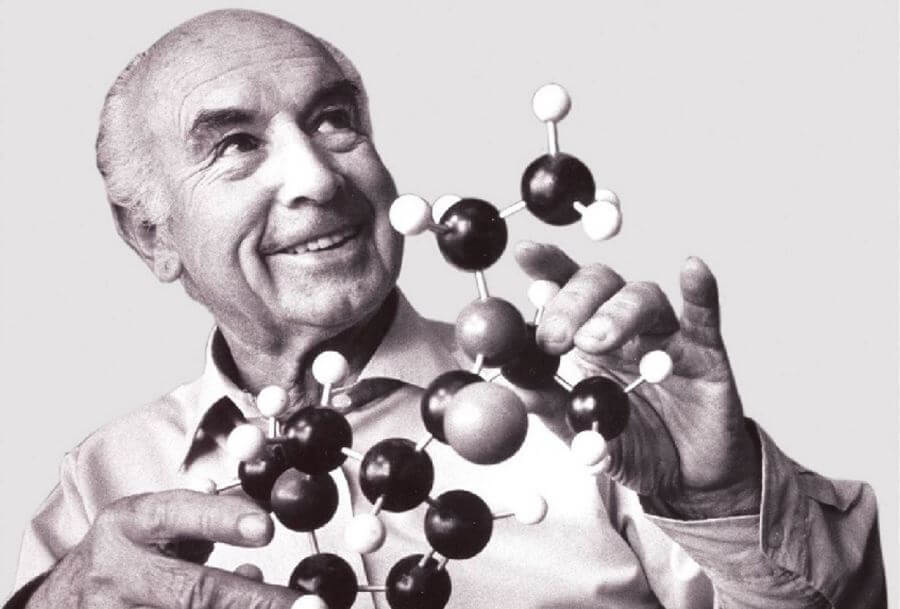

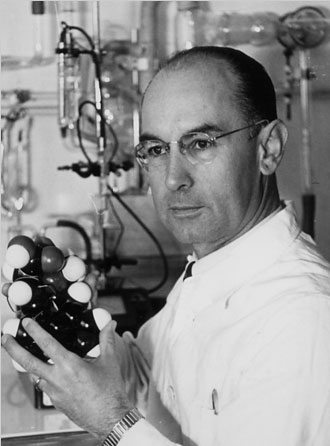

Il 29 aprile 2008 moriva d’infarto, alla rispettabilissima età di 102 anni, Albert Hofmann, il papà dell’acido lisergico, conosciuto ai più come LSD, il componente comune centrale degli alcaloidi della segale cornuta.

La ricerca di Hofmann, incentrata sulla sintesi di sostanze psicotrope, dalla psilocibina dei “funghi allucinogeni” al principio attivo della salvia divinorum, è sempre stata vista come una “chimica ludica”, inconsistente e poco importante sottospecie della scienza e lui, nella memoria collettiva, più che uno scienziato ha assunto il ricordo contorto di un profeta da rave party.

In realtà, al primo posto della classifica dei “100 Geni Viventi” nel 2007, ha inaugurato un capitolo fondamentale della scienza e della cosiddetta “drogologia”, tra l’altro mediante coraggiose auto sperimentazioni.

La fenomenologia della droga, infatti, ridotta a mero problema socio sanitario dal pensiero occidentale, ha sempre accompagnato l’uomo, dagli effetti dell’oppio descritti da Teofrasto nel suo Historia Plantarum a quelli della cannabis raccontati nei Papiri di Ebers (1545 a.C), dal peyote utilizzato dagli sciamani al “Vin Mariani”, ottenuto da un infuso di foglie di coca nel vino, comunemente utilizzato verso fine Ottocento.

Le droghe, quindi, fanno parte del nostro mondo da sempre e, diventando riflesso, causa e talvolta conseguenza di alcuni dei capitoli più importanti del mondo, sono una chiave di lettura interessante per interpretare la storia dell’essere umano.

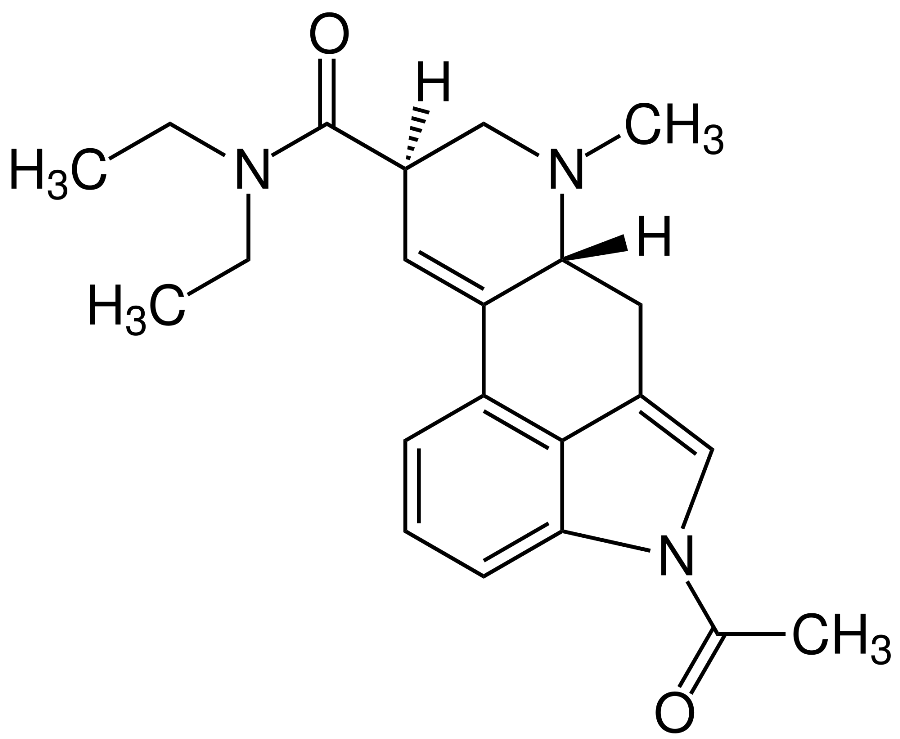

Torniamo alle origini quindi, al famoso “problem child” di Hofmann. L’LSD venne commercializzato dalla Sandoz con il rassicurante nome di Delisyd, come coadiuvante della psicanalisi per curare stati depressivi, autismo o alcolismo, in quanto “amplificatore” delle sensazioni interiori ed esteriori.

Eravamo negli USA, sapete, verso la fine degli anni Sessanta. In Vietnam si dissanguava, agonizzante nel fango e soffocata da un’assurda propaganda anticomunista, un’intera generazione mentre Martin Luther King e il suo sogno morivano in una squallida camera d’albergo e la battaglia per i diritti della popolazione nera si faceva sempre più intensa.

Venti di primavera arrivavano anche dall’Europa, insieme ad un unico imperativo: “II et interdir d’interdire!” e diedero ai giovani una nuova consapevolezza, forte della tradizione bohemien al dissenso e propensa ad una generale voglia di novità, libertà e abbattimento delle barriere culturali e sociali.

E’ questa la ragione per cui il movimento hippie abbracciò con gioia l’acido lisergico: utilizzata in gruppo a scopo ricreativo, diffusa da intellettuali del calibro di Ken Kesey (l’autore di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”) e immortalata come elemento leggendario di un’epoca da Kerouac e Borroughs, questa molecola può aiutare a comprendere i percorsi e i processi associativi della mente umana, la struttura e le origini dell’immaginazione, con un’azione “de-schematizzante” sulla psiche di coloro che si proponevano appunto di rivoluzionare i rigidi dettami di una società statica e opprimente.

Tutta questa voglia di conoscenza, di allargamento delle prospettive artistiche ed esistenziali, mise tuttavia in allarme i servizi segreti del blocco occidentale, già dall’inizio degli anni Settanta ed in piena Guerra Fredda.

Se nella hippy convention di Chicago del 1968, la percentuale di agenti infiltrati ammontava al 17% dei partecipanti, con la messa in atto ufficiale dell’Operazione Blue Moon, che prevedeva la diffusione capillare ed abilmente orchestrata di droghe pesanti all’interno dei movimenti di contestazione, allo scopo di rendere tossicodipendenti i militanti per distoglierli dalla lotta politica, l’azione dell’”eroina di stato” fu così efficace da portare il numero degli eroinomani negli USA da zero nel 1970 agli oltre 300000 nel 1985.

Negli USA l’eroina, diffusasi nei ghetti, portò alla dissoluzione dei movimenti di rivoluzione afroamericana delle Pantere Nere, mentre in Italia, nel pieno quadro storico-politico della Strategia della Tensione, con l’attentato di Piazza Fontana e il fallito Golpe Borghese, insieme al Partito Comunista che collezionava consensi e all’acuirsi dei conflitti di piazza, si importò la medesima strategia, reprimendo duramente lo spaccio di hashish e marijuana nelle piazze, mettendo al bando le anfetamine dai prontuari con la legge Valsecchi e introducendo enormi quantità di morfina ed eroina sul mercato, vendute a bassissimo costo, arrivando ad avere, partendo sempre da zero, circa 20000 eroinomani nel 1977 sul suolo nazionale.

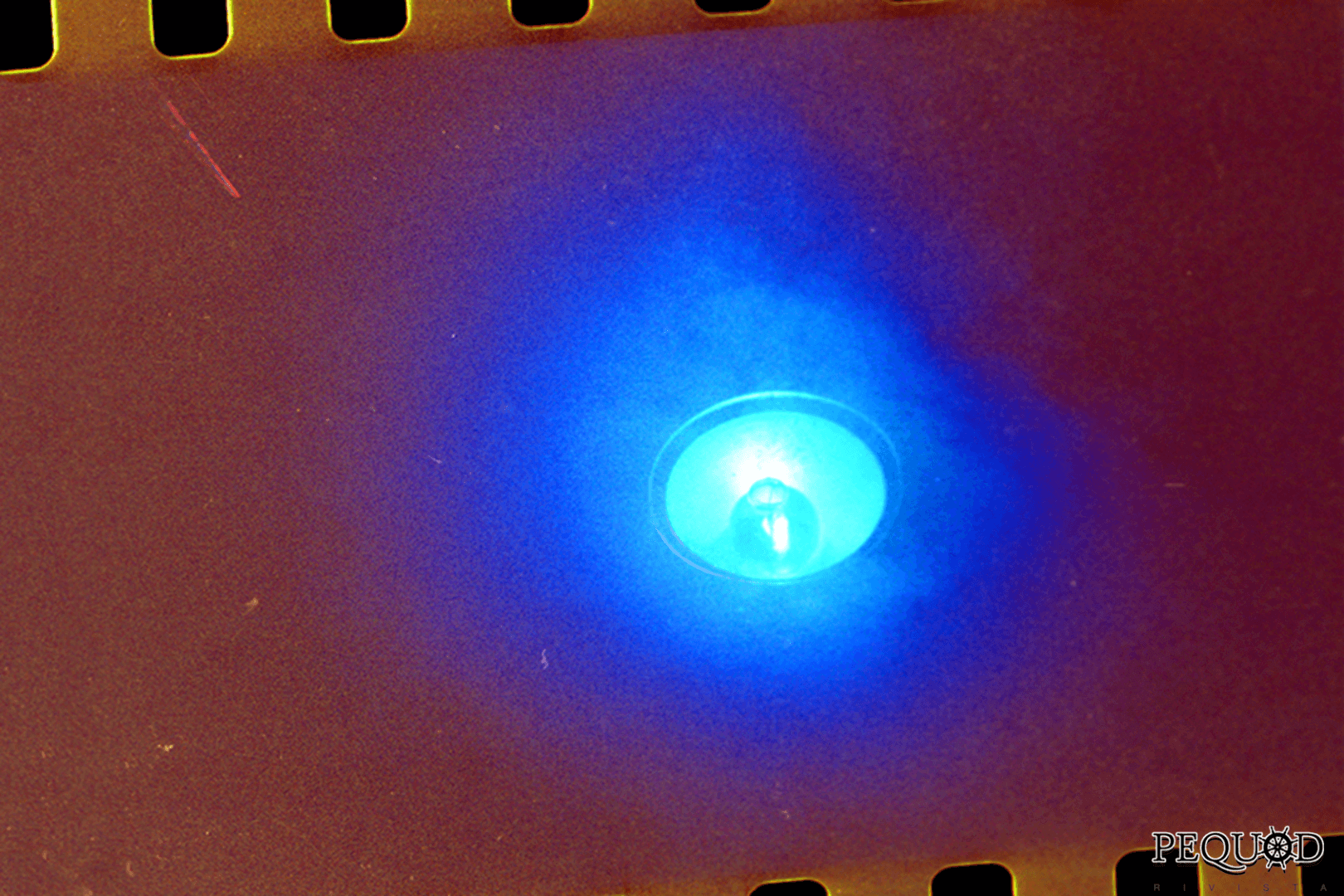

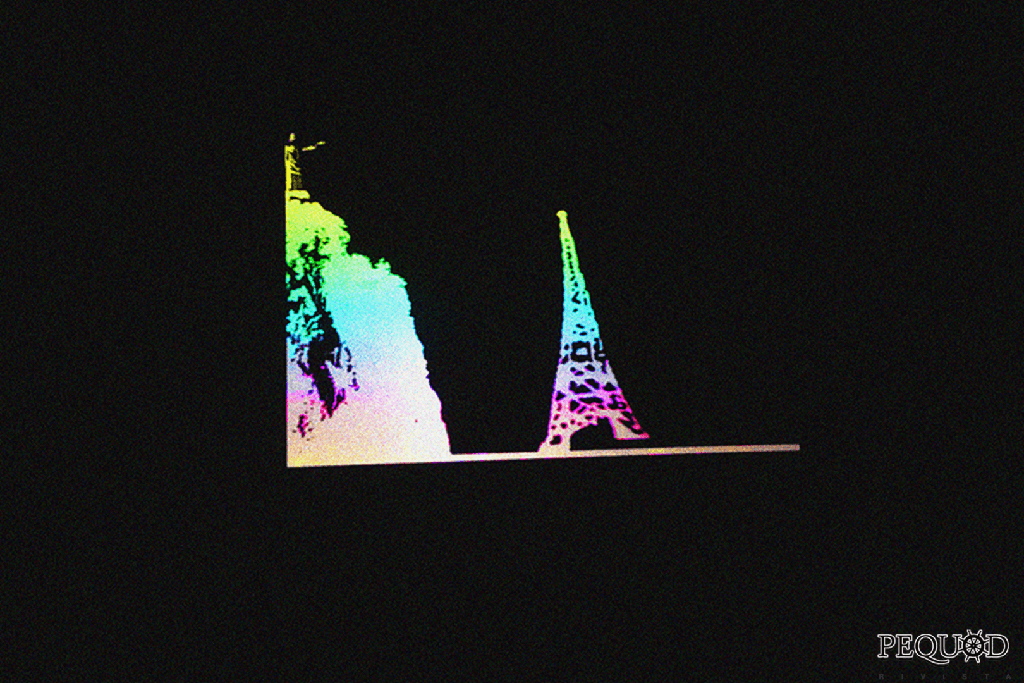

Nell’ultimo decennio, si sono sviluppate due tendenze differenti, all’interno dell’universo della droga: le cosiddette “dance drugs” e “work drugs”. Le prime, di cui fanno parte i cosiddetti “cartoni”, ovvero dei francobolli bagnati di allucinogeno e l’ecstasy, vengono tendenzialmente consumate in occasioni di divertimento collettivo, in feste o discoteche, per sfruttare il loro effetto “empatogeno”, ovvero spalancare i canali della comunicazione, superare le insicurezze e facilitare i rapporti con gli altri. Hanno nomi e colori invitanti e il loro aspetto “rassicurante” che le rende simile ai farmaci, induce al facile consumo spesso superficiale.

Tra le due categorie si collocano invece le “droghe leggere”, come la marijuana o l’hashish: tendenzialmente sono utilizzate in adolescenza per facilitare lo sviluppo di relazioni sociali intense all’interno del gruppo, favorendo quel sentimento di appartenenza ricercato da tutti gli individui in formazione umana e poi in età adulta semplicemente per “rilassarsi” o per scopi moderatamente ricreativi.

Le “work drugs”, come la cocaina e le anfetamine, invece, si prestano al miglioramento delle performances, siano essere lavorative, di studio o sessuali. Si pensa che la loro diffusione sia proporzionale a quella delle paure sociali, in un contesto dove la dimensione individuale, spietata e competitiva, sta soffocando la vecchia “società solidale”, mentre cresce un’ansia generalizzata verso un futuro incerto che promette unicamente conflitti.

Qualche dato: lo scorso anno quasi un italiano su quattro (23,4%) ha fumato marijuana almeno una volta, in aumento di due punti percentuali rispetto all’anno precedente (21,5%). Diminuisce invece il consumo di cocaina (dal 2,05% all’1,58%); sostanzialmente stabili eroina (dallo 0,36% allo 0,21%), stimolanti (amfetamine o ecstasy) fermi a 1,36% e allucinogeni (2,03% contro 2,13%). Il 21% degli intervistati ha consumato più sostanze.

Il sociologo Gunter Amendt, nel suo libro “No drugs no future”, proponendo una cruda analisi del processo di modernizzazione neoliberista, sostiene che le droghe diventeranno una parte sempre più integrante del nostro tessuto sociale, indispensabili per gestire ritmi sempre più frenetici e garantire un contenimento costante dell’ansia sociale grazie a prodotti psicoattivi sempre più nuovi.

Non siamo forse tremendamente spaventati all’idea che drogarsi, quando non si muore, possa essere bello, naturale e farci stare bene, mentre siamo ormai assuefatti all’uso di pillole per ogni scopo possibile, per dimagrire, ingrassare, scopare, fare figli oppure non farli, divertirci o dormire? Non siamo forse ottusamente fermi sulla benpensante negazione, talvolta repressiva ma più spesso ignorante, che ci porta a tralasciare completamente la possibilità di EDUCARE alla droga e ai rischi che comporta? Ai posteri l’ardua sentenza.

« Mezzo grammo per un riposo di mezza giornata, un grammo per una giornata di vacanza, due grammi per un’escursione nel fantasmagorico Oriente, tre per un’oscura eternità nella luna. »(Aldous Huxley, Il mondo nuovo)