The Italian Dream (or not)

“Italy is a democratic Republic founded on labour. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.”

This is what recognizes the Italian Constitution in its first of twelve fundamental principles. Italy is a democratic Republic, as Italian citizens we should have equal social dignity, the access to work and promote our labour skills, to choose in freedom…

But what is the situation of people that live, work, study in Italy for many years? This week Pequod wants to know the perception and ideas of people living in Italy, not because they were forced to leave their countries, not in an emergency situation, but because they choose “freely” to come to Italy for several reasons. This is the case of Aris, 35, Mexican and living in Northern Italy. Aris moved to Italy in the most romantic way: he met an Italian girl in Mexico, than they decide to go to Italy together and to get married. Although, he chose to come here for familiar affairs, he still admits that the choice to remain was hard: “it was challenging for me to put myself on test, to meet new people, know new places in another culture with the possibility to travel across Europe”. These are, according to Aris, the reasons why Mexicans like him decide to move and know Europe: “the Italian dream, as we perceive the American dream, for Mexican people doesn’t exist in Europe. Coming here without a job, without a family, without guarantees is too expensive, that is why people prefer the more unsafe way and go to United States.”

Even though Aris thinks that Italy is a real and effective democracy, he asserts that our democracy is still imperfect, mostly, for foreign people. By marring and Italian girl, Aris got the Italian citizenship. Notwithstanding his formal and legal status, he doesn’t feel 100% an Italian citizen yet. “Maybe in ten years I will feel completely Italian, but nowadays I still feel the difference in my Mexican accent, my skin colour, my way of dressing: it’s really complicate to integrate in an old-fashioned society like Italy. My hope is the future generations: I meet more and more open minded people and I know that we are preparing in a big mental change in Italy, due to social changes.”

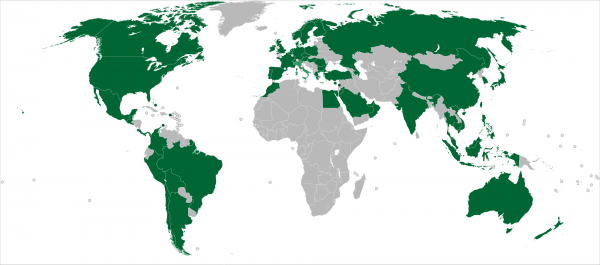

In official terms, the Democracy Index elaborated by The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index recognizes what Aris told us, in its ranking of democracy worldwide. This index analyses 165 independent countries and two territories and it is based on five categories: “electoral process and pluralism; civil liberties; the functioning of government; political participation; and political culture”. In the report of Democracy Index 2015 (Democracy in an age of anxiety), the Economist Intelligence Unit classifies Italy, in its 21st place, as a flawed democracy, basically due to the decline of popular confidence in political institutions and parties, the poor economic performance, the weak political leadership and the growing gap between traditional political parties and the electorate have spurred the growth of alternative populist movements in Europe (Democracy Index, 2015).

Although the Italian dream is faded and amiss, Aris likes to live in Italy. He loves its arts, gastronomy and landscapes. He likes to live in a safe country, with clean streets, natural parks. “I think I really like all the beautiful things that Italians don’t appreciate as they should, but I’m from Mexico City, I grew up in another reality and I can see the real beauty of Italy”. That is why Aris ends our conversation with some suggestions for us, Italians: “You should esteem your social and human hues and be more proud of what you have, without complaining if it’s raining, if it’s sunny, if it’s Monday, Tuesday, Wednesday…”

Cover Photo by Jameschecker (CCA-SA 4.0 by Wikimedia Commons)

La sfida sarà riuscire a vendere un prodotto all’interno della forte “tradizione italiana” guidata dall’espresso: forse sarebbe il caso di comprendere la differenza fra un prodotto e un servizio. Per quanto riguarda il prodotto, il primo Starbucks italiano si adatterà alla nostra cultura, inserendo nel menù piatti tipici italiani e servendo una miscela di caffè creata appositamente per i gusti dei milanesi; altresì la struttura interna del locale, che riprodurrà il classico bancone da bar all’italiana. Scelta fondamentale se si vuole concorrere coi prezzi della nostra tazzina, che sta “sempre” attenta a non superare il costo di un euro. Shultz infine, da bravo imprenditore, ci tiene subito a sottolineare al Magazine del Sole24Ore che «Starbucks non arriva in Italia con la pretesa di insegnarvi a tostare il caffè o a consumare un espresso» ma «ci arriva con grande umiltà per presentarvi la nostra interpretazione del caffè, la cui componente essenziale è quella di creare un senso di comunità, di terzo luogo, tra casa e posto di lavoro».

La sfida sarà riuscire a vendere un prodotto all’interno della forte “tradizione italiana” guidata dall’espresso: forse sarebbe il caso di comprendere la differenza fra un prodotto e un servizio. Per quanto riguarda il prodotto, il primo Starbucks italiano si adatterà alla nostra cultura, inserendo nel menù piatti tipici italiani e servendo una miscela di caffè creata appositamente per i gusti dei milanesi; altresì la struttura interna del locale, che riprodurrà il classico bancone da bar all’italiana. Scelta fondamentale se si vuole concorrere coi prezzi della nostra tazzina, che sta “sempre” attenta a non superare il costo di un euro. Shultz infine, da bravo imprenditore, ci tiene subito a sottolineare al Magazine del Sole24Ore che «Starbucks non arriva in Italia con la pretesa di insegnarvi a tostare il caffè o a consumare un espresso» ma «ci arriva con grande umiltà per presentarvi la nostra interpretazione del caffè, la cui componente essenziale è quella di creare un senso di comunità, di terzo luogo, tra casa e posto di lavoro».