Christo e Jeanne-Claude, nascondere per rivelare

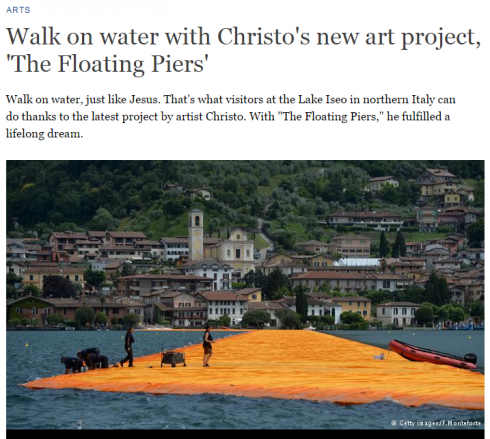

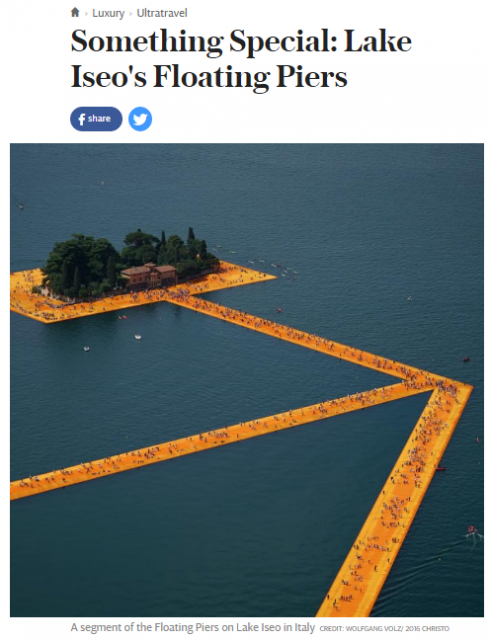

Ancora pochi giorni e non cammineremo più sulle acque del lago d’Iseo, un’esperienza che ci ha regalato l’opera The Floating Piers di Christo e Jeanne-Claude. La passerella più discussa degli ultimi mesi ha riscosso un grande successo di pubblico ma ha attirato numerose critiche, cominciando da chi si occupa di questo per mestiere. Un’attrazione simpatica, da festa paesana o da parco divertimenti, ma questa non è arte, per Philippe Daverio; addirittura «una passerella verso il nulla», sentenzia Vittorio Sgarbi. Pequod posa lo sguardo su tutta la produzione di Christo e Jeanne-Claude, alla ricerca del senso di un progetto che ha unito i due artisti.

Era il 13 giugno del 1935 quando James J. Braddock, soprannominato Cinderella-man, protagonista dell’omonimo film con Russel Crowe, vinse il titolo di campione dei pesi massimi dopo un duro incontro al Madison Square Garden; nello steso giorno, nel cuore della Bulgaria, Christo Vladimirov Yavachev, noto come Christo, aprì i suoi occhi sul mondo.

Dopo una breve formazione accademica Christo fuggì dal rigido regime comunista per andare nella più stimolante Parigi dove conobbe Jeanne-Claude Denat de Guillebon, ormai per tutti Jeanne-Claude, anche lei nata in quello stesso 13 giugno del ’35; seppur fresca di matrimonio, pensò bene di lasciare il marito per diventare la compagna di vita dell’artista.

La coppia ha lavorato – o meglio lavora, visto che Christo continua a parlare come se lei fosse ancora viva – in simbiosi: le installazioni che hanno visto la luce, e quelle che ancora devono nascere, sono frutto della mente di entrambi, e questo perché la realizzazione dei loro lavori ha bisogno di molto tempo prima di arrivare a maturazione; ciò che vediamo oggi non è altro che il punto d’arrivo di un percorso di anni.

Comune denominatore alle loro opere è il contrasto, così lampante agli occhi del visitatore; si prenda la tipologia di interventi più celebri, gli “impacchettamenti”: nascondere un edificio o un monumento noto e familiare del paesaggio urbano significa alienarlo dal contesto rimarcandone la presenza e riscattandolo dall’anonimia.

Quelli che vedono un insulto, e ce ne sono tanti, in questo tipo di operazione, intendendola come una censura, commettono un grossolano errore: il vero intento infatti è da un lato quello di nascondere per indurre chi vive un determinato luogo a sentirne la mancanza, per riscoprire il valore di ciò che è stato sottratto; dall’altro lato c’è la volontà di risvegliare nell’osservatore quella curiosità, un po’ infantile, di scoprire, immaginare e svelare ciò che si cela sotto a quell’enorme pacco di stoffa e corde.

In altri termini si potrebbe dire che la coppia ha saputo restituire, con i propri enormi pacchi regalo, pezzi meravigliosi della città e dell’ambiente di cui ci si era dimenticati.

Photo: Wolfgang Volz.

Anche The Floating Piers è caratterizzata dal contrasto, forse meno apparante, e riguarda la materia e le forze di cui si compone: la fluidità dell’acqua che combatte la rigidità della passerelle e il movimento delle onde del lago, che avversa la naturale immobilità del tessuto e della struttura, sono i contendenti di questo silenzioso confronto.

Lo stesso Christo fornisce un’altra importante chiave di lettura per gran parte del suo operato; egli infatti raccomanda di non cercare nella natura temporanea ed effimera delle sue opere un richiamo alla caducità della vita e al “memento mori” e, piuttosto, suggerisce di ricercare quelle sensazioni più autentiche e concrete che l’uomo può sperimentare ogni giorno: il vento che si manifesta muovendo le corde e la stoffa, il violento infrangersi del mare sulla scogliera australiana protagonista di Wrapped Coast, sono elementi che ci riconducono ad una dimensione originaria e originale della nostra esistenza, lontana dal mondo virtuale in cui siamo immersi.

Christo e Jeanne-Cloude sono quindi artisti della Rivelazione, la loro grandezza risiede nel saper descrivere ciò che ci circonda senza parlarne direttamente ma attraverso il percorso opposto: nascondendo e stimolando il pubblico ad intuire da sé ciò che loro hanno in realtà intenzione di mostrare.