Sovrappopolazione, il caso “informale” dell’India

«Overpopulation is really not overpopulation. It’s a question about poverty», questa l’opinione di Nicholas Eberstadt, demografo dell’American Enterprise Institute di Washington, ripresa dall’autorevole rivista Nature nella lista dei falsi miti della scienza vivi e vegeti tra i comuni mortali, in cui compare anche quello della crescita esponenziale della popolazione. Se per sovrappopolazione s’intende l’eccedenza della popolazione sui mezzi di sussistenza, secondo i dati non ci sarebbe da preoccuparsi: la popolazione umana non è cresciuta e non sta crescendo in modo smisurato e il tasso di produzione alimentare globale supera la crescita della popolazione. L’invito, ovviamente, è quello di spostare lo sguardo da scenari apocalittici futuribili a quei sistemi economici in cui sussistono disparità gravissime all’interno della popolazione, in cui i poveri sono sempre di più e più poveri.

Caso emblematico e contraddittorio è l’India: con una popolazione di circa 1,3 miliardi di abitanti, seconda solo a quella cinese (e ancora per poco: il numero è destinato a crescere fino a 1,7 miliardi nel 2050) e un Pil in aumento del 7,6 % nell’anno in corso, l’India è l’economia mondiale a più rapida crescita, stavolta superando la Cina (+ 6,8%).

All’India millenaria, affascinante e maestosa come i templi del Karnataka e del Kajuraho, si affianca l’immagine di un’India moderna, l’India degli splendori di Bollywood e di Bangalore, l’India come potenza economica emergente e rampante del Sud-est asiatico.

Nei suoi ritratti, però, rimane invariato lo scenario di una povertà estrema e diffusissima che ancora oggi affligge ampi strati della sua popolazione.

L’aumento demografico: la lotteria dei corpi

Dagli anni Settanta ad oggi, il governo centrale e quelli locali del Subcontinente hanno cercato di attuare delle strategie di contenimento delle nascite, soprattutto nelle zone rurali del Paese, dalle campagne di vasectomia forzata volute da Sanjay Gandhi alle più recenti sterilizzazioni di massa delle donne, operazioni più semplici e di gran lunga meno osteggiate rispetto a quelle maschili.

Probabilmente è per questi motivi che l’India ha continuato a preferire questi metodi a una campagna di informazione e sensibilizzazione sull’uso di contraccettivi, nonostante la crescita economica costante, nonostante il sistema sanitario carente.

In cambio? Pochi dollari, ma anche elettrodomestici, auto e perfino il porto d’armi.

Il prezzo? Dolori e complicazioni post-operatorie e, spesso, la morte.

L’aumento del Pil: il boom e il grande (settore) assente

Negli anni Novanta però i tassi di fertilità sono scesi significativamente, mentre l’aumento della popolazione in età lavorativa associato all’aumento del tasso di risparmio ha incoraggiato gli investitori esteri che, ricordando le esperienze delle economie emergenti del Sud-est asiatico e del dividendo demografico di cui hanno goduto quando i tassi di fertilità cominciarono a scendere, hanno contribuito alla grande espansione del settore manifatturiero.

A distanza di un ventennio, di fronte a una forza lavoro potenzialmente immensa (l’età media della popolazione è di 27 anni), il governo non è in grado di convertire la crescita del Pil in nuove opportunità di lavoro: dai 60 milioni di posti di lavoro creati nel quinquennio 2000-2005, quando la crescita era stabile sull’8-9%, si è passati ai poco più di 300 mila del 2015, rallentando drasticamente il passo.

L’anello debole dell’economia indiana è il settore manifatturiero, che contribuisce solo per il 17% del Pil, e più in generale l’industria, rappresentata in larga misura da piccole imprese con meno di 50 dipendenti, in cui manca il lavoro su macchinari moderni e, spesso, persino l’elettricità. Le ultime stime definiscono l’immagine paradossale di un Paese emergente che non è passato per la fase dell’industrializzazione, che incide solo con uno scarso 32% sul Pil.

Da dove deriva, allora, la ricchezza dell’India? Un buon 50% dal settore terziario, in cui coesistono attività di alto livello come servizi informatici, back office e consulenze per l’estero con i servizi più umili. Ma da solo non basta.

Il lavoro “informale”, l’altra metà dell’economia

Scendendo nella scala produttiva, superando le figure specializzate della scuola e delle università, delle amministrazioni locali e dei colossi dell’hi-tech, troviamo un esercito di lavoratori senza diritti né tutele, che vive con meno di 1,25 dollari al giorno. Costituirebbero il 20% della popolazione urbana e la quasi totalità di quella rurale.

Sono i lavoratori dell’ “economia informale”, che unisce attività lavorative “non registrate”, più che clandestine. Non registrate fino al momento di tirare le somme della ricchezza prodotta dal Paese, perché «senza questo tipo di lavoro, l’India non potrebbe mai vantare i tassi di crescita ai quali ci ha abituati», dichiara Elisabetta Basile, docente di economia alla Sapienza di Roma.

Aggirare gli standard internazionali di produzione è semplice, soprattutto in un settore cruciale come quello manifatturiero: le multinazionali possono falsificare i documenti o affidarsi a una serie di intermediari che fanno arrivare l’ordine a chi materialmente realizza il prodotto, senza sapere se si tratta di anziani o bambini, se lavorano in condizioni di sicurezza o addirittura dalla propria abitazione.

E così, nell’ombra, questo popolo invisibile contribuisce almeno al 50% del Pil indiano.

Indian dream: un’occasione mancata?

Oggi i mercati finanziari guardano con nuovo interesse allo sviluppo dell’India. Alle ultime azioni del governo di Narendra Modi, che ha lanciato il programma Make in India per attrarre delocalizzazioni e investimenti, o al recente taglio del costo del denaro per incentivare l’imprenditoria interna.

Tuttavia, non si perdono di vista le grandi contraddizioni di un Paese grande e popoloso come un continente, in cui ogni anno si laureano 2 milioni di ingegneri ma solo il 18% dei lavoratori dichiara di avere una posizione stabile e ben retribuita, contro un 50% della popolazione impiegata nell’agricoltura, che produce solo il 16% della ricchezza.

Una situazione, questa, che genera insoddisfazione soprattutto tra i più giovani, che insieme ai lavoratori sottopagati dell’industria e alle donne, costituiscono le categorie sociali più frustrate e incandescenti. E se è vero che l’instabilità socio-politica non è una valida alleata della crescita economica di un Paese sul mercato mondiale, anche questo è un dato importante, al di là del Pil.

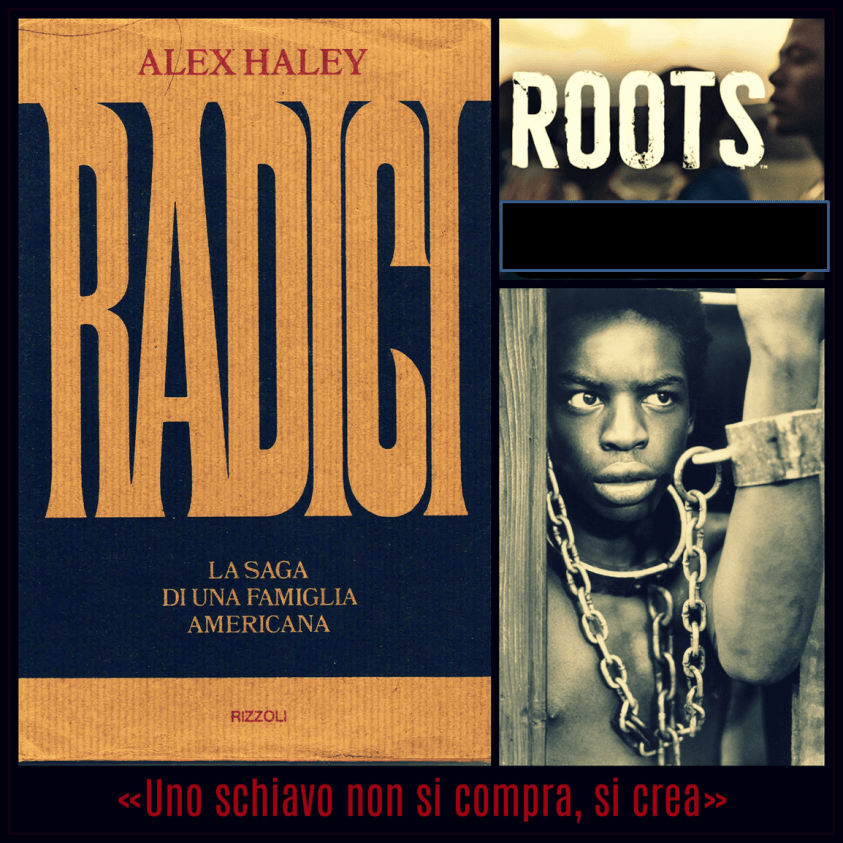

![Behold di Patrick Morelli,1990, King Center Atlanta, Ga. Nell’opera lo sculture ha voluto rappresentare Kunta Kinte che solleva la figlia Kizzy nel rituale africano di attribuzione del nome durante il quale il padre pronuncia le parole: «Behold the only thing greater than yourself!» [«Guarda l’unica cosa più grande di te!»]](http://www.pequodrivista.com/wp-content/uploads/2016/10/3-1.jpg)