Il prezzo etico della moda low cost

Parlando di moda del Terzo Millennio, un’espressione balugina subito nella mente: “Fast Fashion”. Nonostante nell’immaginario comune il termine sia strettamente legato agli anni 2000, con l’espansione a livello internazionale dei marchi low cost che caratterizzano questo tipo di produzione, esso risale di fatto al 1989, quando il New York Times utilizzò per la prima volta quest’espressione in un articolo dedicato alla prima apertura di un negozio Zara a New York.

“Fast Fashion” nacque come formula per indicare i brevissimi tempi di produzione e rifornitura dei negozi, sempre al passo con il rapido mutare degli stili in voga: «Il magazzino nello store cambia ogni tre settimane. – spiegava allora Juan Lopez, direttore dell’operazione di Zara negli USA – L’ultima tendenza è ciò che cerchiamo. Ci vogliono 15 giorni tra una nuova idea e la consegna nei negozi». Assecondare i ritmi di una moda sempre più capricciosa diventava in quegli anni di ripresa economica un imperativo, cui le aziende di abbigliamento risposero non solo con uno snellimento nei tempi di produzione, ma anche con un ribasso dei prezzi che diede vita alla moda low cost.

Nata con l’idea di democratizzare la moda, rendendola accessibile a tutti, negli ultimi vent’anni la Fast Fashion, pur senza perdere il suo forte potere attrattivo, è stata più volte sotto il mirino di associazioni interessate al risvolto etico di questo sistema di fabbricazione, guidate in gran parte dal medesimo quesito: come è possibile produrre capi a prezzi tanto contenuti?

Tra i primi aspetti caduti sotto la lente vi è stata l’analisi dei materiali utilizzati e, in particolare, i coloranti e le sostanze chimiche coinvolti nella produzione di vestiti. A lanciare l’allarme è stata Greenpeace, denunciando i danni tanto sull’ambiente quanto per la salute umana, legati all’uso di sostanze tossiche nella filiera tessile; nel 2011, a seguito di analisi su acque collocate nei pressi di industrie tessili in Cina, Vietnam, Messico e Indonesia, è stata lanciata la campagna Detox My Fashion, per l’eliminazione dei perfluorocarburi (PFC) dalla produzione. Protagonisti dei primi controlli di Greenpeace sono stati proprio alcuni tra i più famosi marchi low cost, Zara ed H&M, i cui prodotti risultavano contaminati con sostanze chimiche, in alcuni casi in concentrazioni che superavano i limiti dei regolamenti europei.

La risposta delle aziende è stata positiva, a differenza dei numerosi marchi di prestigio che hanno scelto di ignorare il problema ambientale, tra cui Armani, Diesel, D&G, Gap, Hermes, Versace. Gran parte delle aziende del Fast Fashion non si sono limitate ad appoggiare la campagna Detox di Greenpeace ma hanno anche lanciato nuove linee di abbigliamento ecosostenibile, quali la linea Conscious di H&M e la Join Life di Zara, e promosso iniziative di riciclo degli indumenti usati, che i consumatori possono lasciare nei punti vendita. Tuttavia, è la stessa Greenpeace a sottolineare la natura più promozionale che etica di queste iniziative; in merito alla World Recycle Week di H&M si legge, infatti, sul sito dell’ONG: «Solo l’1% di questi abiti può essere trasformato in fibre riciclate e quindi essere riutilizzato. A titolo di esempio, nel solo 2015 H&M ha venduto 1,3 milioni di capi di abbigliamento contenenti materiale riciclato, il cui contenuto in fibre riciclate era solo di 130 tonnellate. […] il riciclo degli abiti non può essere utilizzata come scusa per acquistare nuovi prodotti».

Altro aspetto drammatico della produzione low cost è quello che riguarda i lavoratori di questo settore, rivelato all’opinione pubblica con particolare tragicità il 24 Aprile 2013, quando il crollo del Rana Plaza di Savar, a Dacca (Bangladesh), causò la morte di 1129 lavoratori di fabbriche tessili che rifornivano, tra gli altri, Auchan, Benetton, Primark e Walmart. Il disastroso incidente fece emergere diversi aspetti oscuri legati a questo settore di produzione: non solo la totale mancanza di misure di sicurezza nelle fabbriche bengalesi, al primo posto come meta di dislocazione della produzione tessile, ma anche la condizione di schiavitù dei loro dipendenti, spesso minorenni, che all’epoca ricevevano uno stipendio approssimato attorno ai 38€ mensili. Un mese dopo la tragedia, 31 multinazionali e la federazione internazionale IndustriALL Global Union firmarono il protocollo Accord on Fire and Building Safety, sulla prevenzione degli incendi e la sicurezza negli edifici, con cui ci si impegna a non fornire commesse alle fabbriche che non risultino in regola con le norme di sicurezza, mentre il governo bengalese assumeva il compito di garantire salari minimi e diritti di associazione sindacale.

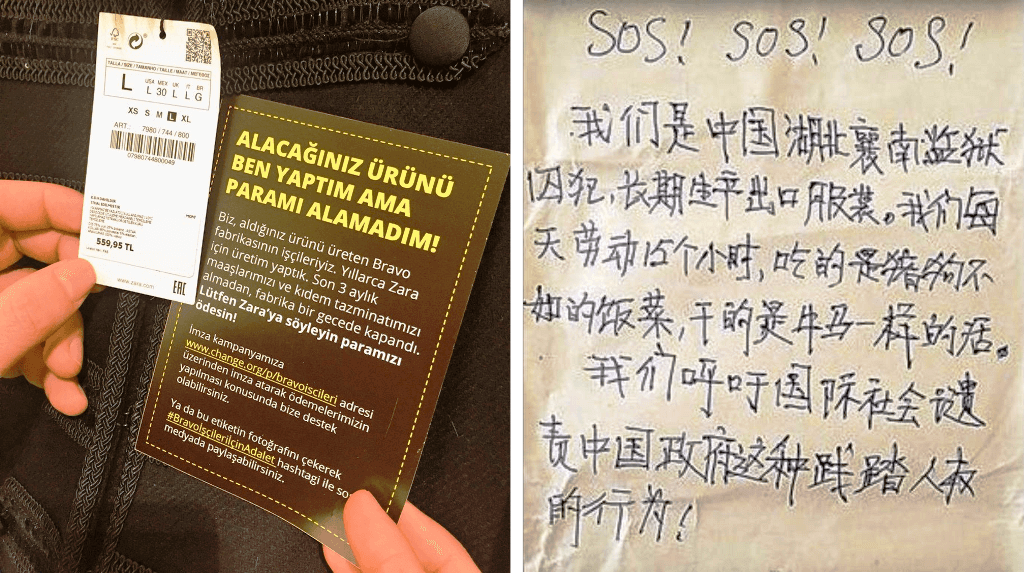

Nonostante le migliorie sul piano della sicurezza seguite alla stipulazione di accordi internazionali, la situazione dei lavoratori bengalesi, ma anche di altri paesi svantaggiati, non sembra ancora raggiungere livelli umanamente sostenibili. In molti ricorderanno gli scandali legati alle etichette con richieste d’aiuto nascoste negli abiti di Primark e Zara; sebbene le aziende abbiano trovato giustificazioni legittime (da un lato la smentita di Primark, che ritiene le etichette siano state aggiunte nel Regno Unito e non nei paesi di produzione; dall’altro la giustificazione del gruppo Inditex, che ricollega il mancato pagamento di alcuni dipendenti al fallimento della Bravo Teksil, che si occupava della produzione dei capi), le manifestazioni di Gennaio in Bangladesh, represse violentemente causando diversi feriti e un morto, non lasciano dubbi sull’insoddisfazione dei lavoratori. A provocare i movimenti di protesta è stata soprattutto la revisione dei livelli salariali di Dicembre 2018, che si è rivelata avere impatti diversi per i lavoratori a secondo del livello retribuito, al punto che per alcuni si tratta di un aumento di solo pochi centesimi. Basta una veloce analisi dei dati per comprendere come siano i lavoratori a pagare lo scotto di una moda che cerca di proporsi a prezzi sempre più competitivi: una t-shirt di Tommy Hilfiger, venduta a circa 30€, ha un costo di produzione in Bangladesh di 3,80€; una maglia di Primark, prezzata tra i 4 e gli 8€, ha un costo di produzione di circa 1,20€.

Accanto alle rivendicazioni salariali, emerge la violazione del diritto all’organizzazione sindacale e alla protesta: «Anche dopo i recenti emendamenti, i lavoratori bengalesi continuano a percepire paghe da fame mentre il governo del Bangladesh continua a intimidire i lavoratori e reprimere qualsiasi tentativo di organizzarsi. – spiega a Osservatorio Diritti Deborah Lucchetti, coordinatrice della sezione italiana di Clean Clothes Campaign – La Campagna Abiti Puliti chiede al governo di rispettare questo diritto, di rilasciare tutti i lavoratori e i sindacalisti arrestati e di ritirare le accuse nei loro confronti». Sempre Deborah Lucchetti evidenzia come il problema non riguardi solo i paesi più poveri: « Oggi assistiamo a fenomeni importanti di rilocalizzazione, tecnicamente si chiama reshoring, verso l’Europa appunto, nei Paesi dell’Est in particolare, ma anche Italia. Il lavoro torna a essere competitivo data la presenza preoccupante di fenomeni estesi di lavoro illegale, informale, precario, che si annida nelle parti basse delle filiere produttive, siano esse a Sud, dove il subappalto fuori controllo trionfa, oppure al Nord, come il noto bacino di lavoro sottocosto offerto dalla manodopera cinese in Toscana ci indica. La globalizzazione è una sorta di livella, al ribasso».

In copertina: Il Rana Plaza dopo il crollo [ph. Rijians007 via Flikr CC BY-SA 2.0].

Auchan, Bangladesh, Benetton, Campagna Abiti Puliti, Change Your Shoes, Clean Clothes Compaing, Dacca, Detox, Detox My Fashion, Fast Fashion, Greenpeace, H&M, Primark, Rana Plaza, Walmart, Zara